*

¿Quién ha atravesado la ciudad y por única música sólo ha tenido los silbidos de sus semejantes, sus propias palabras de asombro y rabia? El tipo hermoso que no sabía que el orgasmo de las chavas es clitoral (Busquen, no solamente en los museos hay mierda) (Un proceso de museificación individual) (Certeza de que todo está nombrado, develado) (Miedo a descubrir) (Miedo a los desequilibrios no previstos).

*

Nuestros parientes más cercanos: los francotiradores, los llaneros solitarios que asolan los cafés de chinos de latinoamérica, los destazados en supermarkets, en sus tremendas disyuntivas individuo-colectividad; la impotencia de la acción y la búsqueda (a niveles individuales o bien enfangados en contradicciones estéticas) de la acción poética.

*

Pequeñitas estrellas luminosas guiñándonos eternamente un ojo desde un lugar del universo llamado Los laberintos. —Dancing-Club de la miseria. —Pepito Tequila sollozando su amor por Lisa Underground. —Chúpaselo, chúpatelo, chupémoselo. —Y el Horror

*

Cortinas de agua, cemento o lata, separan una maquinaria cultural, a la que lo mismo le da servir de conciencia o culo de la clase dominante, de un acontecer cultural vivo, fregado, en constante muerte y nacimiento, ignorante de gran parte de la historia y las bellas artes (creador cotidiano de su loquísima istoria y de su alucinante vellas hartes), cuerpo que por lo pronto experimenta en sí mismo sensaciones nuevas, producto de una época en que nos acercamos a 200 kph. al cagadero o a la revolución. “Nuevas formas, raras formas”, como decía entre curioso y risueño el viejo Bertolt.

*

Las sensaciones no surgen de la nada (obviedad de obviedades), sino de la realidad condicionada, de mil maneras, a un constante fluir. —Realidad múltiple, nos mareas! Así, es posible que por una parte se nazca y por otra estemos en las primeras butacas de los últimos coletazos. Formas de vida y formas de muerte se pasean cotidianamente por la retina. Su choque constante da vida a las formas infrarrealistas: EL OJO DE LA TRANSICIÓN

*

Metan a toda la ciudad al manicomio. Dulce hermana, aullidos de tanque, canciones hermafroditas, desiertos de diamante, sólo viviremos una vez y las visiones cada día más gruesas y resbalosas. Dulce hermana, aventones para Monte Albán. Apriétense los cinturones porque se riegan los cadáveres. Una movida de menos.

*

¿Y la buena cultura burguesa? ¿Y la academia y los incendiarios? ¿y las vanguardias y sus retaguardias? ¿Y ciertas concepciones del amor, el buen paisaje, la Colt precisa y multinacional? Como me dijo Saint-Just en un sueño que tuve hace tiempo: Hasta las cabezas de los aristócratas nos pueden servir de armas.

*

—Una buena parte del mundo va naciendo y otra buena parte muriendo, y todos sabemos que todos tenemos que vivir o todos morir: en esto no hay término medio. Chirico dice: es necesario que el pensamiento se aleje de todo lo que se llama lógica y buen sentido, que se aleje de todas las trabas humanas de modo tal que las cosas le aparezcan bajo un nuevo aspecto, como iluminadas por una constelación aparecida por primera vez. Los infrarrealistas dicen: Vamos a meternos de cabeza en todas las trabas humanas, de modo tal que las cosas empiecen a moverse dentro de uno mismo, una visión alucinante del hombre. —La Constelación del Bello Pájaro. —Los infrarrealistas proponen al mundo el indigenismo: un indio loco y tímido. —Un nuevo lirismo, que en América Latina comienza a crecer, a sustentarse en modos que no dejan de maravillarnos. La entrada en materia es ya la entrada en aventura: el poema como un viaje y el poeta como un héroe develador de héroes. La ternura como un ejercicio de velocidad. Respiración y calor. La experiencia disparada, estructuras que se van devorando a sí mismas, contradicciones locas. Si el poeta está inmiscuido, el lector tendrá que inmiscuirse. “libros eróticos sin ortografía”

*

Nos anteceden las MIL VANGUARDIAS DESCUARTIZADAS EN LOS SESENTAS Las 99 flores abiertas como una cabeza abierta Las matanzas, los nuevos campos de concentración Los Blancos ríos subterráneos, los vientos violetas Son tiempos duros para la poesía, dicen algunos, tomando té, escuchando música en sus departamentos, hablando (escuchando) a los viejos maestros. Son tiempos duros para el hombre, decimos nosotros, volviendo a las barricadas después de una jornada llena de mierda y gases lacrimógenos, descubriendo / creando música hasta en los departamentos, mirando largamente los cementerios-que-se-expanden, donde toman desesperadamente una taza de té o se emborrachan de pura rabia o inercia los viejos maestros. Nos antecede HORA ZERO ((Cría zambos y te picarán los callos)) Aún estamos en la era cuaternaria. ¿Aún estamos en la era cuaternaria? Pepito Tequila besa los pezones fosforescentes de Lisa Underground y la ve alejarse por una playa en donde brotan pirámides negras.

*

Repito: el poeta como héroe develador de héroes, como el árbol rojo caído que anuncia el principio del bosque. —Los intentos de una ética-estética consecuente están empedrados de traiciones o sobrevivencias patéticas. —Y es que el individuo podrá andar mil kilómetros pero a la larga el camino se lo come. —Nuestra ética es la Revolución, nuestra estética la Vida: una-sola-cosa.

*

Los burgueses y los pequeños burgueses se la pasan en fiesta. Todos los fines de semana tienen una. El proletariado no tiene fiesta. Sólo funerales con ritmo. Eso va a cambiar. Los explotados tendrán una gran fiesta. Memoria y guillotinas. Intuirla, actuarla ciertas noches, inventarle aristas y rincones húmedos, es como acariciar los ojos ácidos del nuevo espíritu.

*

Desplazamiento del poema a través de las estaciones de los motines: la poesía produciendo poetas produciendo poemas produciendo poesía. No un callejón eléctrico / el poeta con los brazos separados del cuerpo / el poema desplazándose lentamente de su Visión a su Revolución. El callejón es un punto múltiple. “Vamos a inventar para descubrir su contradicción, sus formas invisibles de negarse, hasta aclararlo”. Desplazamiento del acto de escribir por zonas nada propicias para el acto de escribir. ¡Rimbaud, vuelve a casa! Subvertir la realidad cotidiana de la poesía actual. Los encadenamientos que conducen a una realidad circular del poema. Una buena referencia: el loco Kurt Schwitters. Lanke trr gll, o, upa kupa arggg, devienen en línea oficial, investigadores fonéticos codificando el aullido. Los puentes del Noba Express son anti-codificantes: déjenlo que grite, déjenlo que grite (por favor no vayan a sacar un lápiz ni un papelito, ni lo graben, si quieren participar griten también), así que déjenlo que grite, a ver qué cara pone cuando acabe, a qué otra cosa increíble pasamos. Nuestros puentes hacia las estaciones ignoradas. El poema interrelacionando realidad e irrealidad

*

Convulsivamente

*

¿Qué le puedo pedir a la actual pintura latinoamericana? ¿Qué le puedo pedir al teatro? Más revelador y plástico es pararse en un parque demolido por el smog y ver a la gente cruzar en grupos (que se comprimen y se expanden) las avenidas, cuando tanto a los automovilistas como a los peatones les urge llegar a sus covachas, y es la hora en que los asesinos salen y las víctimas los siguen. ¿Realmente qué historias me cuentan los pintores? El vacío interesante, la forma y el color fijos, en el mejor de los casos la parodia del movimiento. Lienzos que sólo servirán de anuncios luminosos en las salas de los ingenieros y médicos que coleccionan. El pintor se acomoda en una sociedad que cada día es más “pintor” que él mismo, y ahí es donde se encuentra desarmado y se inscribe de payaso. Si un cuadro de X es encontrado en alguna calle por Mara, ese cuadro adquiere categoría de cosa divertida y comunicante; es un salón es tan decorativo como los sillones de fierro del jardín del burgués / ¿cuestión de retina? / sí y no / pero mejor sería encontrar ( y por un tiempo sistematizar azarosamente) el factor detonante, clasista, cien por ciento propositivo de la obra, en yuxtaposición a los valores de “obra” que la están precediendo y condicionando. —El pintor deja el estudio y CUALQUIER statu quo y se mete de cabeza en la maravilla / o se pone a jugar ajedrez como Duchamp / Una pintura didáctica para la misma pintura / Y una pintura de la pobreza, gratis o bastante barata, inacabada, de participación, de cuestionamiento en la participación, de extensiones físicas y espirituales ilimitadas. La mejor pintura de América Latina es la que aún se hace a niveles inconscientes, el juego, la fiesta, el experimento que nos da una real visión de lo que somos y nos abre a lo que podemos será la mejor pintura de América Latina es la que pintamos con verdes y rojos y azules sobre nuestros rostros, para reconocernos en la creación incesante de la tribu.

*

Prueben a dejarlo todo diariamente. Que los arquitectos dejen de construir escenarios hacia dentro y que abran las manos (o que las empuñen, depende del lugar) hacia ese espacio de afuera. Un muro y un techo adquieren utilidad cuando no sólo sirven para dormir o evitar lluvias sino cuando establecen, a partir, por ejemplo, del acto cotidiano del sueño, puentes conscientes entre el hombre y sus creaciones, o la imposibilidad momentánea de éstas. Para la arquitectura y la escultura los infrarrealistas partimos de dos puntos: la barricada y el lecho.

*

La verdadera imaginación es aquella que dinamita, elucida, inyecta microbios esmeraldas en otras imaginaciones. En poesía y en lo que sea, la entrada en materia tiene que ser ya la entrada en aventura. Crear las herramientas para la subversión cotidiana. Las estaciones subjetivas del ser humano, con sus bellos árboles gigantescos y obscenos, como laboratorios de experimentación. Fijar, entrever situaciones paralelas y tan desgarradoras como un gran arañazo en el pecho, en el rostro. Analogía sin fin de los gestos. Son tantos que cuando aparecen los nuevos ni nos damos cuenta, aunque los estamos haciendo / mirando frente a un espejo. Noches de tormenta. La percepción se abre mediante una ética-estética llevada hasta lo último.

*

Las galaxias del amor están apareciendo en la palma de nuestras manos. —Poetas, suéltense las trenzas (si tienen) —Quemen sus porquerías y empiecen a amar hasta que lleguen a los poemas incalculables —No queremos pinturas cinéticas, sino enormes atardeceres cinéticos —Caballos corriendo a 500 kilómetros por hora —Ardillas de fuego saltando por árboles de fuego —Una apuesta para ver quién pestañea primero, entre el nervio y la pastilla somnífera

*

El riesgo siempre está en otra parte. El verdadero poeta es el que siempre está abandonándose. Nunca demasiado tiempo en un mismo lugar, como los guerrilleros, como los ovnis, como los ojos blancos de los prisioneros a cadena perpetua.

*

Fusión y explosión de dos orillas: la creación como un graffiti resuelto y abierto por un niño loco. Nada mecánico. Las escalas del asombro. Alguien, tal vez el Bosco, rompe el acuario del amor. Dinero gratis. Dulce hermana. Visiones livianas como cadáveres. Little boys tasajeando de besos a diciembre.

*

A las dos de la mañana, después de haber estado en casa de Mara, escuchamos (Mario Santiago y algunos de nosotros) risas que salían del penthouse de un edificio de 9 pisos. No paraban, se reían y se reían mientras nosotros abajo nos dormíamos apoyados en varias casetas telefónicas. Llegó un momento en que sólo Mario seguía prestando atención a las risas (el penthouse es un bar gay o algo parecido y Darío Galicia nos había contado que siempre está vigilado por policías). Nosotros hacíamos llamadas telefónicas pero las monedas se hacían de agua. Las risas continuaban. Después de que nos fuimos de esa colonia Mario me contó que realmente nadie se había reído, eran risas grabadas y allá arriba, en el penthouse, un grupo reducido, o quizás un solo homosexual, había escuchado en silencio su disco y nos lo había hecho escuchar. —La muerte del cisne, el último canto del cisne, el último canto del cisne negro, NO ESTÁN en el Bolshoi sino en el dolor y la belleza insoportables de las calles. —Un arcoiris que principia en un cine de mala muerte y que termina en una fábrica en huelga. —Que la amnesia nunca nos bese en la boca. Que nunca nos bese. —Soñábamos con utopía y nos despertamos gritando. —Un pobre vaquero solitario que regresa a su casa, que es la maravilla.

*

Hacer aparecer las nuevas sensaciones -Subvertir la cotidianeidad O.K. DÉJENLO TODO, NUEVAMENTE LÁNCENSE A LOS CAMINOS

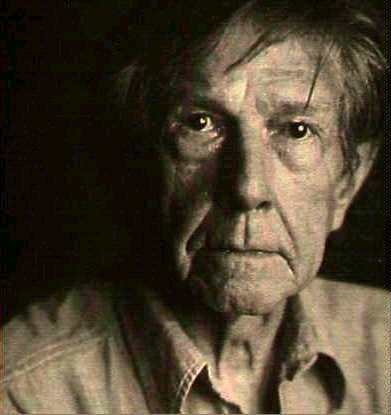

Roberto Bolaño (México, 1975-1976)