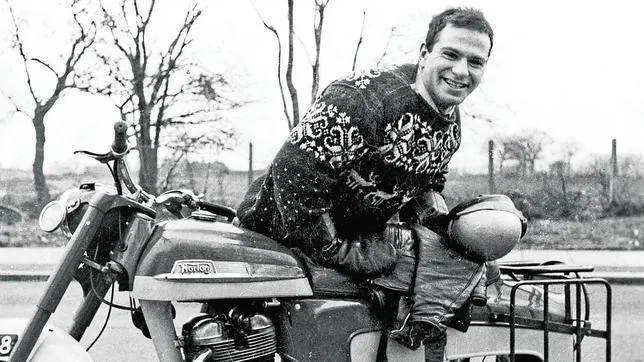

Tras licenciarse en 1960, Sacks se alejó de su patria y su familia. Sobre estas líneas, imagen de esa época

«Sabbat», el último artículo de Oliver Sacks

¿Neurólogo o escritor? Oliver Sacks, que falleció el 30 de agosto, dedicó por entero su vida a ambas pasiones. En el último artículo que publicó, «Sabbat», el autor de «Despertares» aborda los días finales de su enfermedad y descarga su conciencia

Actualizado:

Mi madre y sus diecisiete hermanos y hermanas se criaron como judíos ortodoxos; su padre aparece en todas las fotografías con una kipá, y me contaron que se despertaba si se le caía durante la noche. Mi padre también creció en un ambiente ortodoxo.

Mis padres eran muy conscientes del cuarto mandamiento judío («Recordad el día del sabbat, santificadlo») y el sabbat (Shabbos, como lo llamábamos los judíos de origen lituano) era completamente distinto del resto de la semana. No estaba permitido trabajar, ni conducir, ni usar el teléfono; estaba prohibido encender luces o estufas. Dado que eran médicos, mis padres hacían excepciones. No podían dejar el teléfono descolgado ni evitar del todo conducir; tenían que estar disponibles, en caso necesario, para ver pacientes, operar o traer bebés al mundo.

Vivíamos en una comunidad judía bastante ortodoxa de Cricklewook, en la zona noroeste de Londres; el carnicero, el panadero, el tendero, el verdulero, el pescadero, todos cerraban la tienda con tiempo para el Shabbos y no volvían a abrirla hasta el domingo por la mañana. Todos ellos, e imaginábamos que todos nuestros vecinos, celebraban el Shabbos de una forma muy parecida a la nuestra.

Hacia el mediodía del viernes, mi madre se despojaba de su identidad y atuendo de cirujana y se dedicaba a preparar gefilte [albóndigas de pescado molido y aliñado] y otros manjares para el Shabbos. Justo antes del anochecer, encendía las velas rituales ahuecando las manos en torno a las llamas y murmurando una oración. Todos nos poníamos ropa limpia y nueva de Shabbos y nos reuníamos para la primera comida del sabbat, la cena. Mi padre levantaba su copa de vino de plata y entonaba las bendiciones y el Kiddush [una plegaria] y, tras la cena, nos dirigía a todos mientras dábamos gracias por la comida.

Bollos de miel

Los sábados por la mañana, mis tres hermanos y yo arrastrábamos a nuestros padres hasta la sinagoga de Cricklewood, en Walm Lane, un enorme templo construido durante la década de 1930 para acoger a parte de los judíos que se trasladaron del East End a Cricklewood en aquella época. La sinagoga siempre estaba llena durante mi infancia y todos teníamos un sitio asignado, los hombres abajo y las mujeres –mi madre, varias tías y primas– arriba; cuando era pequeño, a veces las saludaba con la mano durante la celebración. Aunque no entendía el hebreo del libro de oraciones, me encantaba su sonido y, sobre todo, escuchar las antiguas plegarias medievales cantadas, dirigidas por el maravilloso cantor de la sinagoga.

Todos nos reuníamos y nos entremezclábamos fuera de la sinagoga tras la celebración; y solíamos caminar hasta la casa de mi tía Florrie y sus tres hijos para rezar una plegaria, acompañada de vino tinto dulce y bollos de miel, lo justo para estimular el apetito antes de la comida. Tras un almuerzo frío en casa, a base de pescado gefilte, salmón cocido y gelatina de remolacha, los sábados por la tarde –si no los interrumpían las llamadas médicas de emergencia para mis padres– los dedicábamos a las visitas familiares. Mis tíos, tías y primos venían a tomar el té con nosotros, o nosotros íbamos a su casa; todos vivíamos a poca distancia unos de otros.

La Segunda Guerra Mundial diezmó la comunidad judía de Cricklewood y la comunidad judía de Inglaterra, en general, perdió miles de personas durante la posguerra. Muchos judíos, entre ellos algunos primos míos, emigraron a Israel; otros se fueron a Australia, Canadá o Estados Unidos; mi hermano mayor, Marcus, se marchó a Australia en 1950. Muchos de los que nos quedamos asimilamos y adoptamos formas más diluidas y moderadas del judaísmo. Nuestra sinagoga, que se llenaba hasta los topes cuando yo era niño, se iba vaciando de año en año.

Canté mi correspondiente bar mitzvah en 1946 en una sinagoga relativamente llena, en parte con muchos de mis familiares, pero para mí este fue el final de las prácticas judías formales. No adopté los deberes rituales de un judío adulto –rezar a diario, ponerse las filacterias antes de la oración de cada mañana– y, poco a poco, me fui volviendo más indiferente a las creencias y costumbres de mis padres, aunque no hubo ningún momento específico de ruptura hasta que tuve dieciocho años. Fue entonces cuando mi padre, al preguntarme por mis sentimientos sexuales, me obligó a admitir que me gustaban los chicos.

«No he hecho nada –dije–, sólo es un sentimiento; pero no se lo cuentes a mamá, no será capaz de asimilarlo.»

Pero sí se lo contó y, a la mañana siguiente, ella bajó las escaleras con una mirada horrorizada y me gritó: «Eres una abominación. Ojalá no hubieses nacido». (Sin duda tenía en mente la frase del Levítico que dice: «Si un hombre yaciera con otro varón como si yaciera con una mujer, habrá cometido una abominación: ambos habrán de morir; su sangre se derramará sobre ellos»).

Mis raíces

Nunca se volvió a mencionar el asunto, pero sus durísimas palabras me hicieron odiar la capacidad que tiene la religión para la intolerancia y la crueldad.

Tras licenciarme como médico en 1960, me alejé abruptamente de Inglaterra, de la familia y de la comunidad que tenía allí, y me marché al Nuevo Mundo, donde no conocía a nadie. Cuando me trasladé a Los Ángeles, encontré una especie de comunidad entre los levantadores de pesas de Muscle Beach y entre los demás residentes de neurología de la UCLA, pero ansiaba una conexión más profunda –un «significado»– en mi vida, y fue la falta de esto, creo, lo que me condujo a una adicción casi suicida a las anfetaminas durante la década de 1960.

La recuperación empezó, poco a poco, cuando encontré un trabajo que valía la pena en Nueva York, en un hospital de enfermos crónicos en el Bronx (el «Monte Carmelo» sobre el que escribí en Despertares). Estaba fascinado por los pacientes que tenía allí, me entregué plenamente a ellos y sentí que contar sus historias era una especie de misión; historias sobre situaciones casi desconocidas, casi inimaginables, para la gente en general y, desde luego, para muchos de mis compañeros de profesión. Había descubierto mi vocación y me dediqué a ella con obstinación, con determinación, con pocas muestras de apoyo por parte de mis compañeros.

Casi sin darme cuenta, me convertí en un narrador en una época en la que la narrativa médica prácticamente había desaparecido. Pero eso no me disuadió, porque sentía que mis raíces estaban en las grandes historias clínicas neurológicas del siglo XIX (y en esto me sentía alentado por el gran neurofisiólogo ruso A. R. Luria). Era una existencia solitaria, casi monacal, pero profundamente satisfactoria, que llevé durante muchos años.

Durante la década de 1990 conocí a mi primo y coetáneo Robert John Aumann, un hombre de aspecto llamativo por su complexión robusta y atlética y por una larga barba blanca que, aun con sesenta años, le hacía parecer un antiguo sabio. Un hombre de gran capacidad intelectual, pero también de gran ternura y calidez humana, con un profundo compromiso religioso («compromiso» es, de hecho, una de sus palabras favoritas). Aunque, en su trabajo, defiende la racionalidad en la economía y los asuntos humanos, no considera que exista un conflicto entre la razón y la fe.

Insistió en que tuviese una mezuzah [un pergamino con versículos de la Torá] en mi puerta y me trajo una de Israel. «Sé que no eres creyente –me dijo–, pero deberías tener una pese a todo.» No discutí con él.

Cargado de cacerolas

En una extraordinaria entrevista de 2004, Robert John hablaba de su trabajo de toda una vida en el ámbito de las matemáticas y la teoría del juego, pero también de su familia; de que iba a esquiar y a hacer alpinismo con sus casi treinta hijos y nietos (un cocinero especializado en comida judía, cargado con cacerolas, los acompañaba) y de la importancia del sabbat para él.

«La observancia del sabbat es extremadamente hermosa –decía–, y es imposible si no se es religioso. Ni siquiera tiene que ver con mejorar la sociedad; se trata de mejorar la calidad de vida de uno mismo.»

En diciembre de 2005 Robert John recibió el Premio Nobel por sus cincuenta años de importantísimos trabajos sobre economía. No fue precisamente un invitado fácil para el comité del Nobel, ya que fue a Estocolmo con su familia, incluidos muchos de sus hijos y nietos, y a todos hubo que proporcionarles platos, utensilios y comida preparados según las normas judías y ropa de gala especial, que no contuviese mezcla de lana y lino, prohibida por la Biblia.

Ese mismo mes, me dijeron que tenía cáncer en un ojo y, mientras me estaban tratando en el hospital al mes siguiente, Robert John fue a visitarme. Se presentó con un montón de historias entretenidas sobre el Premio Nobel y la ceremonia de Estocolmo, pero me explicó que, si le hubiesen obligado a viajar a Estocolmo un sábado, habría rechazado el galardón. Su compromiso con el sabbat, con su tranquilidad absoluta y su alejamiento de los problemas mundanos, se habría impuesto incluso al Nobel.

En 1955, cuando tenía veintidós años, pasé varios meses en Israel trabajando en un kibutz y, aunque disfruté de ello, decidí no volver. A pesar de que muchos de mis primos se habían trasladado allí, la política de Oriente Próximo me llenaba de inquietud, y sospechaba que me encontraría fuera de lugar en una sociedad tan religiosa. Pero en la primavera de 2014, al enterarme de que mi prima Marjorie –que había sido una protegida de mi madre y había trabajado en el campo de la medicina hasta los noventa y ocho años– estaba cerca de la muerte, la llamé a Jerusalén para despedirme. Su voz era inesperadamente fuerte y resonante, con un acento muy parecido al de mi madre. «No tengo intención de morirme ahora mismo –me dijo–. Celebraré mi centenario el 18 de junio. ¿Vendrás?»

El mundo se detiene

Respondí que sí, por supuesto. Cuando colgué, me di cuenta de que, en unos cuantos segundos, había cambiado una decisión tomada casi sesenta años atrás. Fue una visita puramente familiar. Celebré los cien años de Marjorie con ella y toda su familia. Vi a otros dos primos con los que había convivido mucho en Londres, innumerables primos segundos y lejanos y, por supuesto, a Robert John. No recordaba haberme sentido arropado por la familia de ese modo desde que era pequeño.

Me daba un poco de miedo visitar a mi familia ortodoxa con mi amante, Billy –las palabras de mi madre aún resonaban en mi mente–, pero Billy también fue acogido con cariño. Me quedó claro lo mucho que las actitudes han cambiado, incluso entre los ortodoxos, cuando Robert John nos invitó a Billy y a mí a participar junto a su familia en la primera comida del sabbat.

La paz del sabbat, de un mundo que se ha detenido, un tiempo fuera del tiempo, era palpable, lo llenaba todo, y me vi inundado de añoranza, algo parecido a la nostalgia, mientras me preguntaba qué habría pasado: ¿y si esto y aquello y lo otro hubiesen sido de otra forma? ¿Qué clase de persona podría haber sido yo? ¿Qué clase de vida podría haber llevado?

En diciembre de 2014 terminé mi autobiografía, On the Move [Anagrama la publicará en noviembre bajo el título En movimiento. Una vida], y le entregué el manuscrito a mi editor, sin siquiera imaginar que unos días después me enteraría de que padecía un cáncer metastásico, causado por el melanoma que tuve en el ojo nueve años antes. Me alegra haber podido terminar la autobiografía sin saberlo y haber sido capaz, por primera vez en mi vida, de hacer una declaración completa y sincera sobre mi sexualidad, enfrentándome al mundo abiertamente, sin más secretos culpables en mi interior.

En febrero, sentí que tenía que ser igual de sincero respecto a mi cáncer (y la proximidad de la muerte). Estaba, de hecho, en el hospital cuando mi ensayo sobre este tema, «My Own Life», se publicó en The New York Times. En julio escribí otro artículo para el periódico, «My Periodic Table», en el que el cosmos físico, y los elementos que tanto me gustaban, cobraban vida propia.

Y ahora, débil, sin aliento, con mis antes firmes músculos desvanecidos por culpa del cáncer, veo que mis pensamientos se dirigen no hacia lo sobrenatural o lo espiritual, sino hacia lo que significa vivir una existencia buena y que vale la pena (alcanzar una sensación de paz con uno mismo). Veo que mis pensamientos vuelan hacia el sabbat, el día de descanso, el séptimo día de la semana y quizás, también, el séptimo día de la propia vida, cuando uno siente que ha terminado su trabajo y puede descansar, sin cargo de conciencia (Traducción: Newsclips)